エフェクトボード重いです!

毎回スタジオ練習に持っていくの辛いです!

という訳で軽装ボードを組みました!

構成は以下の通り。

ギター→BOSS FV-50L (ボリュームペダル)

→T-REX VULTURE (ディストーション)

→Donner Noise Killer (ノイズゲート)

→Bheringer VD-400 Vintage Delay (アナログディレイ)

→JC-120 (スタジオアンプ)

画像上段の赤いのはチューナーKORG PitchBlack Portable。

ボリュームペダルのチューナーアウトに接続。

それぞれ見ていきましょう。

BOSS FV-50L

Bossの定番ボリュームペダルです。

エクスプレッションペダルの割に軽量。

難点はギアが悪いのかポッドが悪いのか、イマイチ踏んだ感覚で効いてくれない所かな。

ミニマムボリュームが設定できて音量調節にはもってこいのはずなんだけど。

「ちょっとギターうるさいかなぁ」と思った時に気持ち音を絞ります。

T-REX VULTURE

デンマークの老舗、T-REX製ディストーション。

値段は高いが性能は折り紙つきという印象のメーカーですね。

実勢価格15,000円オーバーの所をヤフオクで5,000円ぐらいで落札できました!

元々の値段の割に軽量。

安ディストーションにありがちな、ワザとらしい歪み感が無くて良い。

サウンド的にはカラっといった感もなく、重低音という感もなく。

バランス型ってところでしょうか。

EMG85ピックアップとの組み合わせはイイカンジ。

歪みエフェクターで一般的な3コントロールに加えて、LowBoostとFat(ミドル?)Boostを搭載。

ジャズコーラスで鳴らす場合はLowBoostをかけて低音域を支える。

FatBoostは基本カット。

「ワウ半止め音」にするツマミのようで、モコっとなるので。

落札した当時は後段にオーバードライブをつないでゲインアップして使用してましたが、MXR5150オーバードライブを購入した為お役御免に。

この度めでたく復帰。

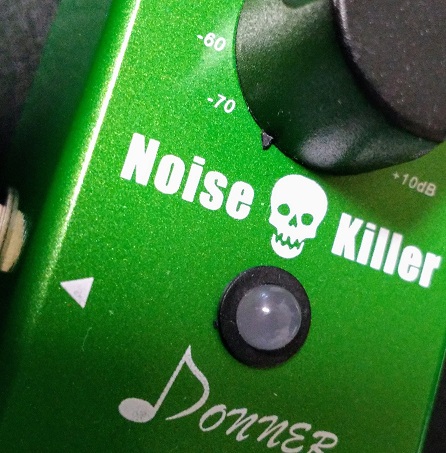

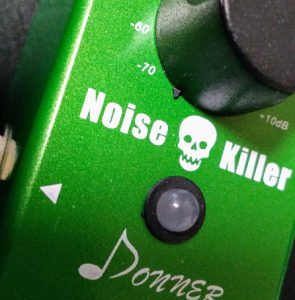

Donner Noise Killer

先日紹介したDonnerの格安ノイズゲートです。

大きさと相まって軽量。

T-REX VULTUREのノイズ対策として導入しました。

実はVULTUREノイズ多い。

ツマミの位置で効きがシビアに変わるので、テープ等でツマミを固定する必要があるかも。

[blogcard url=”http://stajivan.com/archives/2679”]

Bheringer VD-400

[blogcard url=”http://stajivan.com/archives/2594”]

みんな大好き、ベリンガーの格安アナログディレイ。

ステレオでキルドライとか面倒なことはせず、直列に接続。

気持ち長めのショートディレイを4回ぐらいフィードバックさせて、

いわゆる「スラップバック・ディレイ」として使用しました。

アナログディレイ特有のあたたか味というかレトロ感も相まって、

コーラス等モジュレーションが無いのを補足するねらいもアリ。

本体を含めてスイッチ部もプラスチック。

配慮して優しく踏むとセンサー感度悪い。

しっかり踏まないとダメだけど、耐久性に不安が残るというジレンマ。

軽量で良いんだけど。

発振サウンドもなかなか良いので飛び道具にもヨシ。

KORG PitchBlack Portable

KORGの定番ペダルチューナー、”PitchBlack”の横長版。

配電機能があるので、パワーサプライ替わりに。

ケーブルチェッカーもついているので、セッションなどの実戦には重宝するのでは。

“Portable”と名乗る割にデカくて重い。

その分、安定して設置できる。

表示もデカくて、ひたすら見やすい。

ペダル型全盛のチューナー界において横長型としては最高峰なんじゃないかな、本器は。

しかし生産終了済。

売れなかったのかなぁ。

トゥルーバイパス未対応なのと、本器のバッファーがあまり音良くないのが原因かな。(個人の感想です)

まとめ

音色としては「歪みとディレイ」という、必要最低限よりちょっと足りてない構成のボードですが。

そこそこ普段の音は再現できてるらしいです。

やっぱりギタリストの技量がサウンドを作るんですな!

ははは。

エフェクター少ない構成のボードにも、それはそれで生まれる表現力があるので、普段でっかいボード持ち歩いてるのはうーん、どうなんでしょうーって思ってしまうところがエフェクター沼に沈んでる証拠でしょうかそうですか。